宗教と政治は切っても切れない関係にあります。

政治はヒトを動かさないと何も出来ませんので、

その方法として宗教を利用することが多いです。

一向一揆はその典型ではないでしょうか。

そして宗教を分かりやすく伝える手段のひとつに、美術があります。

西洋の教会にあるステンドグラスが良い例で、

あれは文字を全く理解しない人でも「神は偉大」ということを

視覚にて分からせるために作ったと言われています。

今でも教会にあるステンドグラスは美術価値の高いものとして扱われていますよ。

讃美歌なども、聴覚にて素晴らしさを説くものと言えそうです。

では日本はどうでしょうか。

政治と宗教と美術はそれぞれどれくらい密接な関係があるか気になりませんか?

日本文化大学で日本美術史を学べる以上は、

これら3者はきっと明確な関係があると考えます。

日本は神道系の国ですが(※八百万の神はどこにでも居るという考え)、

仏教は古くから日本にある宗教として知られています。

正式に日本に仏教が伝来してきたのは6世紀半ばと言われており、

このあたりから「古墳」から「寺」へとシフトしていく動きが出始めたと言われています。

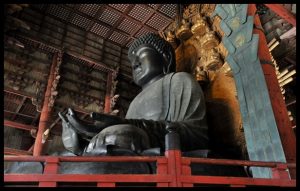

そして仏教と言えば、仏像が有名です。

東大寺の大仏は世界レベルで有名だと思います。

日本文化大学で日本美術史を学ぶということは、

こうした宗教についても同時に学ぶことになることが多いのです。

ただし、日本文化大学で教義まで学ぶことはないでしょう。

仏教は色々な宗派がありますが、

宗派ごとに建築様式が異なるのは稀ではないでしょうか。

むしろ、その木彫り師は無宗教なことが多いと思います。

でも僧本人が作成するケースもあると思われます。

とりあえず、「運慶の宗派はなに?」については、

日本文化大学で学ばなくても大丈夫だと思いますよ。

日本文化大学で日本美術史を学ぶなら、世界の美術史も同時に学びたいところです。

深く学ぶ必要はありませんが、日本の常識が世界で通用しないことはかなりあります。

ネパールだと女性の菩薩像が多く、チベットは降魔成道印が主流です。

スリランカは施無畏印と禅定印がほとんどで、壁画は上半身のみを描きます。

日本とは色々と異なる点が多いので、日本文化大学で日本美術史を学んだあとに、

世界の芸術を見てみるのはかなり良いですよ。

日本は無神教の国として知られています。

国教というものは存在せず、国民は自由に宗派を決めることが出来ます。

もしくは「なんちゃって入信」が大半を占めているとも言えます。

大抵の家は寺に先祖の遺骨を預けており、

それだけでその宗派に加入しているとも言われています。

初詣に行っただけで加入したことになるかもしれません。

何だか中学校の生徒会のような感じですね。

筆者が通っていた学校は、全校生徒が生徒会に所属し、

実際に取り仕切るのが生徒会役員でした。

契約金が発生しないと、

人々の多くが自分の宗派を調べようともしないのでしょう。

さて、日本文化大学で日本美術史を学ぶ場合、

これらの宗教にはどこまで踏み込むものなのでしょうか。

再び記載しますが、教義まで知ることは全くないのではないでしょうか。

国語の問題だと「この文章を書いた時の筆者の気持ちを考えろ」

というのが出題されますが、日本文化大学の日本美術史で

「この仏像を作成した時の仏師の気持ちを述べよ」という問題は出ないでしょう。

むしろ、そういったことは学問ではなく、禅問答でやるべき内容だと思います。

日本文化大学はあくまで文化を学ぶ場所であって、

宗教を深く学ぶところではないため、

日本美術史では深く宗教について学ばないと思われます。

学ぶとしても、名前、創始者、年代くらいではないでしょうか。

日本の近代政治は、

日本の近代政治は、

宗教と美術がかなり切り離されていると言えます。

もしくは軍国主義という

新ジャンルの宗教が発足されているとも言えそうです。

富国強兵を目指していた時代なので、

美術にかまけているのを悪としていたかもしれません。

空襲で焼け野原にもなりましたので、

様々な美術品がたくさん焼失したと考えられます。

少なくとも戦時中に、

あらゆる文化は途絶えたと思っていいでしょう。

今に残る文化は、その戦時下を運よく免れたものになります。

しかし、それでも最盛期ほどの勢力は残っていません。

衰退して消滅してしまった文化はかなりある筈です。

それを危惧したからこそ、初代学長は日本文化大学を作り、

日本の文化を継承させるために躍進したのです。

芸術の範囲は広いです。

美術に区切っても、絵画、彫刻、陶芸、建築など多彩です。

そしてこれらは何かを訴えていることが多いです。

現代作品でしたら、岡本太郎の太陽の塔には社会に訴えるテーマがあります。

戦時中でしたら戦争協力を謳う戦争画が主流でしたし、

逆に風刺画を描いて批判することもありました。

こうした美術品は意外と政治に関わることが多いのです。

そうした理由があるからこそ、

法学部である日本文化大学で日本美術史を学ぶ意義はあると考えます。

政治・宗教・美術はそれぞれ密接な関係がありますが、

日本文化大学の日本美術史ではそこまで深く学ばなくて大丈夫です。

縄文時代に縄文土器が流行った、弥生時代に弥生土器が流行った程度で、

そこまで深い部分まで学ばないのではないでしょうか。

日本文化大学の日本美術史は1年で履修できる選択授業になるため、

かなり基礎的なものになると考えます。

もしも深く学ぶのでしたら、3年からの専門ゼミからだと思いますが、

残念ながら日本文化大学に美術史を専攻するゼミはありません。

こうしたものを学ぶなら、やはりそれに適した大学に進むべきと言えそうです。

では日本文化大学の日本美術史はどういった時に役に立つのでしょうか?

政治的アプローチとして、日本美術史はどの程度関わるのでしょうか?

恐らく、日本文化大学はそうした目的で

日本美術史を学ばせているのではないと考えます。

日本文化大学は文化を継承させることを目的に作った大学であり、

こうした文化を学ぶことで、人間としての精神性を高めることを目指しています。

つまり、日本文化大学は健全なこころを養う手段のひとつとして、

日本美術史を用意しているのです。

言い換えるならば、一般教養を学ぶことに近いと言えます。

政治と宗教と美術は切っても切れない関係ですが、

日本文化大学はそのあたり切り離して、別物として扱っているかもしれませんね。

もしくは自分の中に神を持つことが大事かもしれません。

神社で神頼みをするのではなく、自分で努力して叶えることが大事だと言えます。

昔の日本は自分ひとりの力で物事を解決することが出来ずに

神頼みするしかありませんでしたが、今の多様な時代においては、

本人の努力次第で何でも叶えられる時代になりました。

宗教と美術を切り離しても、今の日本はそこまで困らないかもしれませんね。

健全なこころへと成長させるのに、

健全なこころへと成長させるのに、

美術というのはかなり有用です。

感動する心を養うには、

色々な体験をする必要があると言われています。

大自然の中で修業するのも良いですが、

先人が作り上げた文化を体感するのも重要と言えます。

東大寺の大仏以外にも有史以来、

日本には数多くの美術品の数々が発掘されていますので、

そうしたものを学ぶことで、自身のこころを鍛えるのはいかがでしょうか。

警察官採用試験にてこうした美術史が出ることはほぼありませんが、

教養を深めると言う意味ではこうした知識は有用です。

日本には政治色や宗教色が一切ない美術品も多いので、

色々と純粋な眼でそれらを眺めてみてください。